1992年7月10日的夜晚,李鹏和夫人朱琳匆匆来到医院,而让他们如此着急的原因正是周总理的夫人,邓颖超同志的生命已经走到了尽头。

听到秘书的报告后,邓颖超艰难睁开眼睛,声音虚弱地说道:“李鹏”。

但这两个字仿佛用尽了她所有的力气,她的呼吸慢慢停止了下来。

“李鹏”两个字竟成了邓颖超最后的遗言。

邓颖超是我国伟大无产阶级革命家,政治家,更是我们敬爱的周总理的夫人。

她的一生都在为共产主义事业而坚强奋斗,对中华民族的解放和新中国的富强都做出了不可磨灭的贡献。

那么,为什么邓颖超在临终之际说的最后两个字竟然是李鹏的名字?

邓颖超和李鹏之间又发生了怎样的故事?

父亲牺牲,总理夫妇悉心照顾

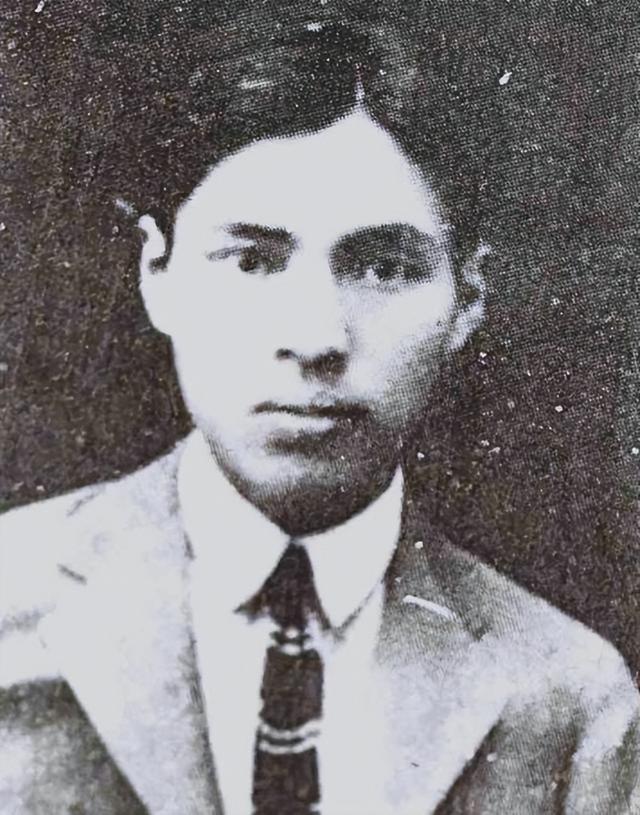

1928年,李鹏出生在一个革命家庭,父亲李硕勋是我党早期就从事参与革命军事斗争的先驱者。

1931年,受组织安排,李硕勋担任广东省军委书记,指导沿海地区的武装斗争。

但天有不测风云,当他去往海南省海口市时安排武装斗争工作的时候,遇到了叛徒的出卖,最终惨死在了海口,年仅28岁,而襁褓中的李鹏,才刚满3岁。

女本懦弱,为母则刚。此时李鹏的母亲赵君陶顾不上悲伤,她只能狠狠擦干眼泪,抱起幼小的李鹏,踏上了返回娘家成都的路。

李硕勋

“硕勋绝不会白白的牺牲,不管有怎样的困难,我都要将我们的孩子养大,将来还要让他为党效力!”赵君陶想到。

于是,李鹏便随着母亲一起来到成都生活,这一待就是7年。

李鹏10岁的时候,正在四川成都上小学,顽皮的他不小心碰伤了头,正裹着纱布在学校休息。

“你快回家去吧,你家里边来了客人了。”老师给李鹏捎来了消息。

李鹏顾不得伤口的疼痛,一路飞奔地跑回了家。

后来的李鹏回忆说:“这就是我和邓妈妈的第一次见面。”

“兰兰,快进来!你怎么长这么高了?你的头怎么回事?伤口还疼么?”

“兰兰”正是李鹏的小名,这是源于他的姨母赵世兰终生未嫁,而他的母亲与姨母的感情非常深厚。因此两人曾立下小秘密,无论赵君陶生下的是男孩女孩,小名都叫兰兰。

说话的人正是邓颖超。

一连串的发问瞬间问懵了这个十岁的少年,由于母亲一方面需要照顾自己兄妹俩的生活,一方面还要在重庆进行秘密地下工作,母子俩聚少离多,因此李鹏很少和母亲有交流。

而眼前这个陌生人的笑容是那样的甜美,声音又是那样的温柔,让李鹏的内心仿佛被春风拂过一般。

也就从那时起,李鹏便和邓颖超结下了不解之缘。

李鹏

邓颖超十分关心李鹏的生活和学习,考虑到他和母亲长时间分离,生活得不到很好的照顾,学习也更是无法保障,因此她便希望李鹏能随她去往重庆。

同年,李鹏便被送到由著名教育家陶行知所创办的重庆育英中学读书,而为了不影响赵君陶的工作,保护她地下党的秘密身份,邓颖超竟然自己承担起了照顾李鹏的责任。

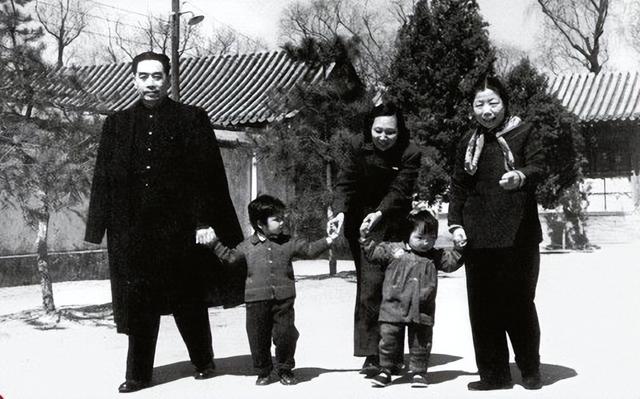

1940年,12岁的李鹏终于第一次见到了周总理。

“兰兰,坐到这里”,周总理亲切地招呼到:“你看,兰兰和硕勋长得越来越一样了。”

“我倒是反而觉得他的眉眼中间更像君陶。”

周总理夫妻调侃道,但此时的小李鹏却有一丝局促。

周总理站起身来,走到李鹏的身边,看似用力但实则轻轻的拍了拍他的后背。原来周总理看到李鹏有一点驼背,心里十分担心。

他嘱咐道:“我们中华儿女就应当挺起胸膛,堂堂正正的,驼着背可不像话!”

即使周总理的工作非常繁忙,但是只要一有机会,就会提醒他。

不仅仅是生活上的关心,周总理对李鹏的学习更加上心,考虑到他是烈士的后代,便将他调到延安去学习教育和接受锻炼。

只要一有机会,他便会拿出《新华日报》来让李鹏读社论,或者是询问李鹏在看什么书,看完之后有什么感受。

同时,周总理严谨的工作作风也深深影响着李鹏,一次李鹏看到周总理书架上有一部西班牙名著《唐吉诃德》,产生了浓厚的兴趣,于是便将这本书拿下来仔细阅读,随后便随意的放回了书架。

事后,周总理严厉的批评了李鹏,并不是因为李鹏看了这本书,而是因为他没有将书放回原处。

“周总理严谨的工作作风,一丝不苟的工作风格让我受益匪浅,深感触动,对我今后的工作起到了非常积极的作用”,李鹏回忆道。

伉俪情深,恩爱夫妻共赴国难

邓颖超的童年经历和李鹏是相似的,两人经历的相似也是邓颖超十分关心小李鹏的关键一环。

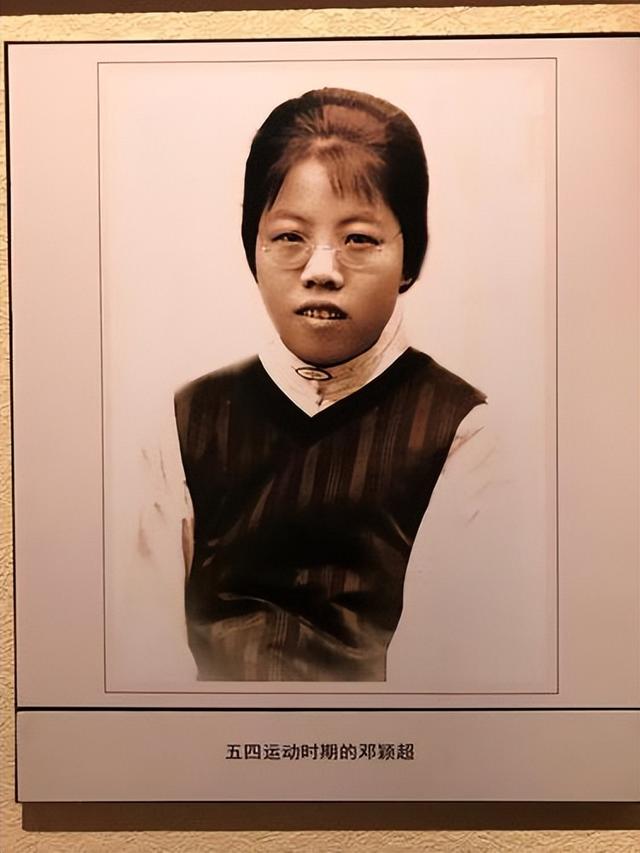

邓颖超出生在一个武人家庭,父亲邓廷忠是清末的武举进士,非常重男轻女,父亲的封建思想让邓颖超从未感受过什么叫做父爱。

后来,因得罪上司,邓廷忠被流放并最终惨死。从此,邓颖超和母亲过上了颠沛流离的生活,随后流落到了天津。

从小便经历过苦难的邓颖超对军阀割据的混乱局面十分不满,看到西方列强的欺凌和当局的软弱,她的眼中常常透露着愤怒的目光。

1919年5月4日,五四运动爆发,邓颖超再也压制不住心头的怒火,和同学一起走上街头,挥舞着拳头,高声呼喊:

“外争主权、内除国贼!”

“誓死力争、还我青岛!”

“拒绝在巴黎和约上签字!废除二十一条!”

“宁肯玉碎,勿为瓦全!”

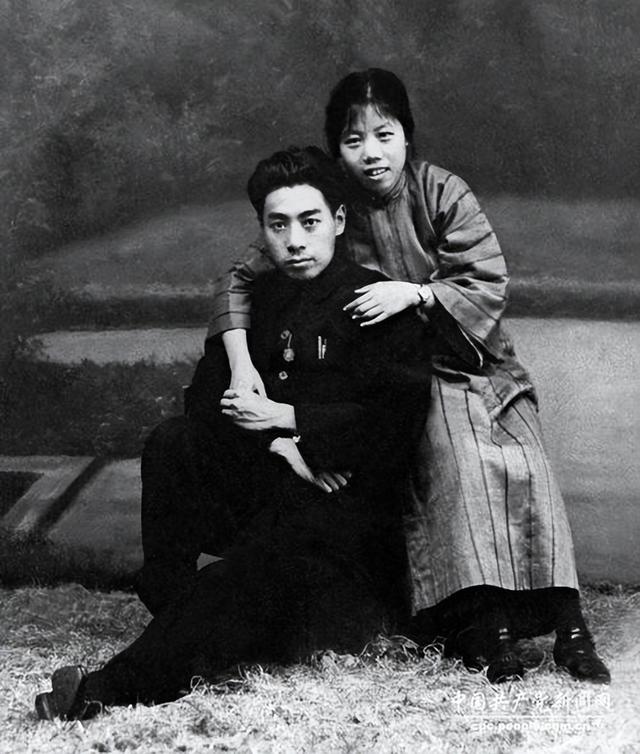

也就在那个时候,邓颖超在人群中奋力呼喊的身影跃入一个人的眼中,这个人正是立下伟大志向“为中华之崛起而读书”的周总理。

但是两人之间当时并没有马上产生爱情,而是都把对方当成是共同拥有伟大志向的好友,一起为救亡中国的事业而不断奔走。

后来周总理来到法国学习马克思列宁主义,他的脑海中常常闪过那道瘦小但迸发着强大战斗力的身影。

他常常想到,“不知道她在忙些什么,不知道她最近又读了什么书,不知道她有没有危险?”

连周总理也没有察觉到,他竟然慢慢爱上了这个可爱的姑娘。于是,他也不再压抑自己的感情,一封信漂洋过海来到了邓颖超的手中。

打开信封,里边是两个人的合照,合照上的两个人物便是德国共产主义运动的领袖卡尔·李卜克内西和罗莎·卢森堡。他们是德国共产党的创始人,1919年被残忍杀害。

翻开照片背后,一行清秀的毛笔字瞬间映入眼帘。

“如果有一天,希望我们也能像他们一样,无畏的一起站上断头台!”

周总理的表白虽然十分含蓄,但聪明的邓颖超还是明白了他的意思。

渐渐地,她也对这个风度翩翩、满腹才学同时拥有远大革命理想的男人产生了强烈的感情。

1925年8月,两位历经坎坷的年轻人终于结成了革命伴侣。

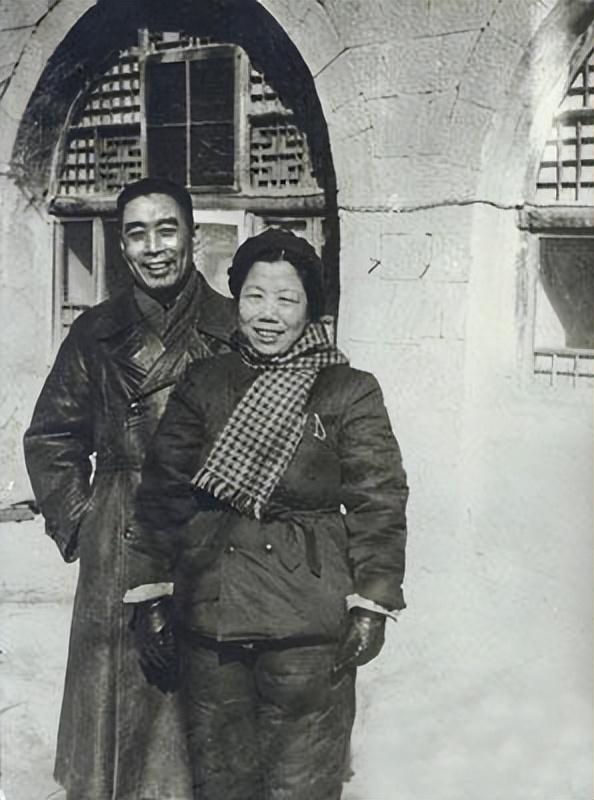

但当时的情况并不允许两人过上普通夫妻的生活,周总理在为国共第一次合作四处奔走,而邓颖超去往了广州,担任了何香凝女士的秘书,两人聚少离多。

长征开始之后,周总理带领先头部队不断突破国民党反动派的封锁线时,邓颖超却病倒了。

由于当时的生活环境和医疗条件落后,她的工作也非常繁重,邓颖超患上了严重的肺病。

躺在床上,邓颖超面容憔悴,脸色惨白,嘴唇上也没有一丝血色,连日来病痛的折磨让她痛苦不堪,爱人在前线的冲锋更是令他担心不已,每次一想到这里,她的手都会将满是补丁的床单攥得紧紧的。

“要是他现在在我身边该有多好啊”,想到此处,她的眼圈不由得红了。可是她更加明白,为共产主义事业奋斗才是周总理最应该做的事情。

当两个人又一次见面时,正是周总理因肝病昏迷不醒需要人照顾的时候了,周总理在昏迷之际,嘴上念叨的最多的两个字,就是“小超”。

两人就是这样相濡以沫的走过了长征,走过了抗日战争和解放战争,走向了新中国。

建国之后,周总理担任国务院总理,为了避嫌,安排邓颖超到了别的单位工作。

哪怕是有人多次举荐邓颖超去国务院任职,也都被周总理一一回绝。

甚至是两人都有相对稳定的收入时,周总理也亲自将邓颖超的工资一降再降。

邓颖超当时担任全国妇联副主席,理应享受四级工资,但她主动要求降一级工资,改为五级工资。

谁知当报告递交到周总理手中时,周总理大笔一挥,又将她的工资降为了六级。

对此,邓颖超也只是微微一笑,调侃到:

“做一个革命家的妻子是一件难事。”

“做一位革命领袖的妻子则更难。”

“做周恩来的妻子是难上加难。”

1976年,周总理因病去世,邓颖超怀着对丈夫的思念,怀着对共产主义的热爱,强忍着悲痛,继续投身到社会主义的建设中去。

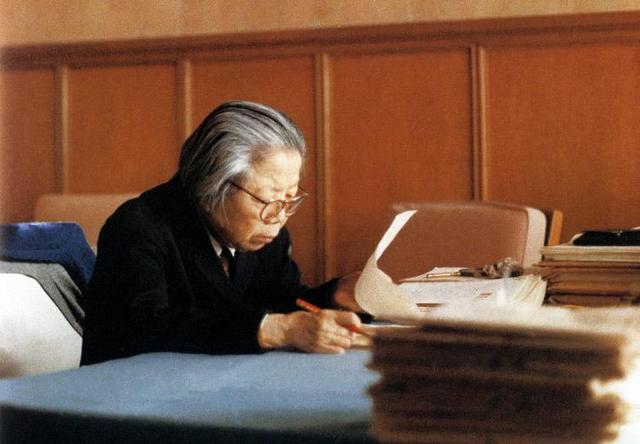

蜡炬成灰,燃尽最后一丝光热

1992年7月10日,漆黑的天穹上闪烁着点点繁星,月光皎洁地照射下来,给这夏夜中沉睡的万物照上了一层朦朦的纱,一切都是一片安静祥和的景象。

突然,两道身影的出现打破了这片宁静,只见这两人神色凝重,脚步匆匆地走入医院的大门。

病房中的顶光有些昏暗,时任邓颖超秘书的朱炜看到来人之后,便赶忙站起身来,紧紧地握住来人的双手,随后,她便爬到病床旁边,对床上躺着的人报告:

“李鹏和夫人朱琳来了。”

病床上躺着的人正是周总理的夫人-----邓颖超。

此时的邓颖超已经被病魔折磨了许久,但听到朱炜的报告,还是艰难的睁开了眼睛,缓缓的张开了嘴,深深地吸了一口气,仿佛用尽全身的力气。

“李----鹏----”邓颖超的声音沙哑而微弱。

两个字说完,邓颖超的呼吸慢慢的弱了下来,心电监护仪也慢慢变成了一条直线。

呼唤李鹏的名字竟然变成了邓颖超在人世间留下的最后一句话。

病房中传来了一阵阵抽泣声。

邓颖超的病由来已久,早在革命年代,就因为恶劣的生活条件和不发达的医疗水平落下了气喘的病根。

长征时期更是因为难产导致身体一直没有恢复过来,繁重的工作更是让她患上了高血压和冠心病,1988年,她又被确诊患有帕金森。

但疾病没有压垮这个老人,在她生命的后半程,依然在工作岗位上不懈努力。

从事妇联工作时,她以解放妇女作为自己的奋斗目标,领导参与编写了我国历史上第一部婚姻法。

随后调到政协担任全国政协主席,她以政治协商“大团结、大统一”为目标,将政协委员们紧紧团结在一起,共同为社会建设发光发热,为之后政协工作的开展提供了宝贵的经验。

担任对台工作领导小组组长时,她坚定的守住“一个中国”原则,积极推动两岸沟通交流,为推进和平统一贡献了自己的力量。

哪怕是1988年她离开了领导岗位,依然忧心于国际妇女解放事业。

因为革命年代的原因,邓颖超的身体受到了严重的创伤,她和周总理没有留下子嗣。

但正是因为他们的夫妇对革命事业的大爱,对烈士子女无微不至的关心,才让像李鹏一样的孩子们能够茁壮成长。

最终成为社会主义建设的栋梁之材,这也就是李鹏亲切称呼她为“妈妈”的原因。

邓颖超为革命的胜利、妇女的解放、新中国的建设、政协工作的推动、两岸和平统一都作出了极大的贡献。

而我们作为后人,更应该将这种可歌可泣的精神传承下来,学习老一辈革命家不惧强权、英勇奋斗、不计私利、奉献全部的品质。

为建设更加美好的中国贡献属于自己的一份力量。