阅读此文前,麻烦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论与分享,又给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!

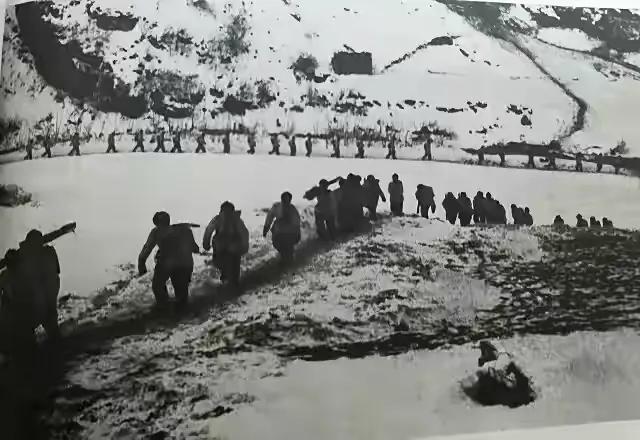

1950年11月27日。白雪皑皑的长津湖边,吹响了令中国人热血沸腾、血脉喷张的集结号。

这是改变历史格局的一次较量,这是抗美援朝战争的转折点;

这场战役不仅扬我国威,创造了全歼美军一个整团的神话,还为最终的停战谈判,奠定了胜利基础。

这是1840年以来,中国军人第一次与世界强国正面交锋而旗开得胜。

中国人洗刷了百年屈辱,喜迎扬眉吐气天。

战后,在一片狼藉的战场中,我志愿军正肃穆的收捡阵亡烈士的残骸。

而就在此时,一名战士发现了老美被炸毁的运输车。按照过往的经验,这种运输车里满载的不是军火便是粮草,事关重大,他第一时间报告了上级。

等大家打开一瞧,可不得了,这正是能解志愿军将士们燃眉之急的御寒毛毯,这东西能救命啊!

那么这些毛毯该如何分配,才能解决众多战士们御寒的难题呢?

支持中国志愿军的老铁们,可以在评论打上“支持”,向这些最可爱的战士们致敬!

冰雕连队、长津军魂

1950年11月27日傍晚,凛冽的西北风,冻僵了人的骨髓,但我志愿军10万热血儿郎,用心中的火焰,点燃了朝鲜冰冷的荒原。

眼前就是长津湖,将士们已经在广袤的丛林中,和皑皑白雪融为了一体。

中国人民志愿军第九兵团二十军埋伏在长津湖西侧、二十七军埋伏在长津湖北侧。

硕大的雪花劈头盖脸的砸下,在这种极端天气下,一帮老美正鬼鬼祟祟的在长津湖对岸猫着腰匍匐前进。

多年后,这支队伍的随行记者在接受采访时说:“当时总觉着有人在盯着我们”。

由此可见,这帮美军还不算太傻。确实,他们的一举一动全都暴露在志愿军战士的眼中。

而随着宋时轮将军和陶勇将军的一声令下,大雪覆盖的荒原,霎时间成了人的海洋。

志愿军冲锋的号角声,如滚滚天雷,震得美军抱头鼠窜。没多久这支美军部队便在我志愿军一轮冲锋下被无情地泯灭。

战斗持续了一夜,虽然我志愿军采用的是早已熟稔于心的伏击战,但架不住这帮洋鬼子的武器装备是真的强。

他们有3个步兵营、1个坦克连,步兵营列装的武器除了步枪、卡宾枪、轻重机枪等外。

还有大量的单兵火箭筒、反坦克炮、重型迫击炮、双管40毫米防空机炮,以及46门大口径火炮。

而那个坦克连,坦克足足有三十七辆。不仅如此,他们还可以呼叫空中支援。

这一夜,我军发起了二十多次冲锋,直到第二天凌晨,美军才被切割成了五个部分。

在宋时轮将军的战略部署下,这支美军首尾不能兼顾,彼此不能支援,只能被我军按在地上苟延残喘,做着最后的挣扎。

宋时轮

战斗还在持续,28日一整天,美军依仗着先进的武器装备,竟然想要从我军的切割中跑路,但这一切只是痴心妄想。

期间,一个美国记者感觉已经见不到明天的太阳了,便垂头丧气地问这帮美国大兵:

“如果上帝能满足你们一个要求,你需要什么?”

一个士兵抬了抬头,瞥了记者一眼,随后又耷拉着脑袋,有一搭没一搭的用手上的刺刀,从冰封的罐头中挖肉吃,有气无力地道:

“先给我明天吧。”

到了11月30日,我志愿军炮兵全部集结完毕,打算毕其功于一役,直到此次战役结束,成建制的美国兵团已经全部被消灭。

按照美国方面的统计,此役美军战斗减员2760人,其中2505人失踪。

由于现场没有逃跑成功的美军,所以失踪就是没被俘虏,就是阵亡的意思。

而该团的军旗由志愿军班长张积庆缴获,一块破布而已,他直接用来包裹随军行李了,还真别说,大小刚好合适。

抗美援朝战争结束后,这块破布被陈列在了中国人民革命军事博物馆的东三楼一厅“抗美援朝战争馆”中,无声地向子孙后代诉说着——

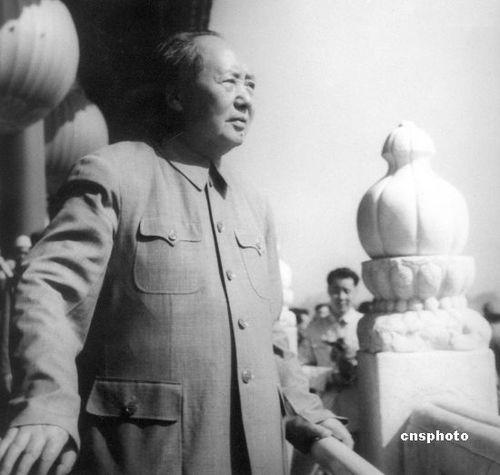

那一代中国军人在毛主席的指挥下,为了保家卫国,“雄赳赳、气昂昂、跨过鸭绿江”,与世界第一军事强国正面交锋的惊世辉煌。

当然,战争是有伤亡的, 军事装备不对等的战争,伤亡必定是惨重的。

志愿军将士穿着单薄的军衣,用步枪对抗飞机大炮,死难烈士及非战斗的冻伤减员高达1万人,整个第九兵团冻伤比例22%。

此役,我中国人民志愿军第九兵团20军59师177团6连和60师180团2连、以及第九兵团27军81师242团5连,成建制的被冻死。

那些志愿军战士们俯卧在地,手握钢枪,整齐划一,保持着警戒姿态,仿佛随时能跃起冲锋。

他们年轻的生命,永远定格在了长津湖畔,成为了永恒的丰碑,但我中国军人从此多了一种精神——“冰雕连”的精神。

时至今日,这座丰碑不仅激励我中华男儿保家卫国悍不畏死,也震慑着一切来犯之敌!

1952年9月,中国人民志愿军将士凯旋而归。

返程时,部队行至鸭绿江边,第九兵团的司令员宋时轮却让警卫员把车停了下来。

只见他推开车门,缓缓下车,站在中朝边境上向着长津湖方向默然伫立。

经过漫长的沉默,他伸手摘下了帽子,深深地弯腰,向长津湖方向鞠了一躬。

当他转过身来时,警卫员赫然发现,宋时轮已是痛哭流涕,泣不成声。

在红灿灿地夕阳下,宋将军挥了挥手,向长津湖阵亡的烈士们告别!

那么在这场战斗中,我们的敌人是谁呢?

穷凶极恶,极地冰熊

被围剿的这支美军,不是无名之辈。

正是成立于1917年,为美国创下无数名誉和荣耀的“北极熊团”。

在第一次世界大战期间,美国等协约国对俄国实行武装干涉,并派出了西伯利亚远征军。

北极熊团作为远征军的精锐部队,自此开始崭露头角。

他们狂飙突进到俄国的西伯利亚,然后在那里浪了一圈后又完好无损地回来了。

此举,在国际军事界都大放异彩。

当时,俄国虽然是一战的参战国,但在一战的相持阶段,俄国内部爆发了“十月革命”。

此时,列宁领导国内工人阶级推翻了资产阶级临时政府,建立了世界上第二个无产阶级政权。

红色苏维埃政权建立后,自然不会和帝国主义列强去狗咬狗,因此宣布退出一战。

而同为协约国的英、美、法却对此大感不满。

不仅如此,列宁在俄国建立的是一个崭新的红色政权,在这里当家作主的是工人阶级。

一旦这股革命飓风席卷到整个西方世界,那帝国主义资本家们的日子就会变得水深火热起来。

所以,就有了美军进入西伯利亚之行。

实事求是,因为当时俄国苏维埃政权刚刚成立,国家之前让沙皇搞得怨声载道,满目疮痍。

面对这么一个百废待兴的烂摊子,列宁忙的焦头烂额,实在无暇搭理这支部队。

以至于这支美军大摇大摆地去了俄国,又大摇大摆地回来了。

这就让时任美国总统的伍德罗·威尔逊喜出望外,顿时原地来了一波颅内高潮。

他授予了这支部队“北极熊团”称号,并亲自制定了北极熊锦旗,寓意着这支部队战胜了俄国这只北极熊。

美国总统的精神胜利法,正常人看来都会觉得莫名其妙,但不影响这支部队因此而名声大噪。

伍德罗·威尔逊

此后,他们始终是美国军方的掌中宝,心头肉,先进的武器装备,只要刚刚研发出来,这支部队便马上列装。

时间久了,美国其他部队嘲讽道:“一个军的火力不如这一个北极熊团。”讽刺美国军方的厚此薄彼。

在第二次世界大战中,北极熊团专啃难啃的硬骨头。

他们在东南亚战场上,与动不动就玉碎,时不时就来一波剖腹的日本兵打的有来有回。

阿留申群岛战役、马绍尔群岛战役、冲绳岛战役……都留下了他们的战斗过的痕迹。

马绍尔群岛战役

而在长津湖战役中,在被我志愿军歼灭前,这北极熊团负隅顽抗了四天之久。

他们依靠着强大的武器装备、随叫随到的空军支援,和指挥官悍不畏死的带头冲锋,配合着朝鲜战场那痛彻骨髓的寒冷,硬生生的扛住了我志愿军的前期进攻。

战后,北极熊团战死的指挥官费斯中校,获追赠美国最高荣誉勋章。

美国海军2001年,美军授予北极熊团海军总统奖章。

为什么寒冷的极端天气,能配合美军作战呢?

老天爷是公平的,朝鲜战场天寒地冻的外部环境,是两国将士都要面对的问题,为什么说能帮到美军呢?

这还得从这批志愿军入朝作战时说起。

无尽深寒、心火焚城

1950年6月,朝鲜战争爆发。

麦克阿瑟一手策划了仁川登陆,以美国军队为主的西方“联合国军”踏上了朝鲜国土。

从这一刻起,金日成领导的北朝鲜人民军几乎被打的找不到北,毫无还手之力。

任由局面发展下去,不出半个月,金日成便可能丢掉整个朝鲜领土,被赶出自己的家。

面对此情此景,毛主席深感前线情况危机,时不我待,他大手一挥,下令马上出兵。

可随着第一批战士“雄赳赳气昂昂的跨过了鸭绿江”,一个很严肃的问题暴露了出来——朝鲜太冷了。

前些年网上有个段子,说北方空气干燥,再天寒地冻也是物理攻击,穿厚点儿就没事儿;

南方空气潮湿还没有暖气,冬天的冷是魔法攻击……如果套用这个概念的话,那朝鲜的冬天便是真实伤害。

朝鲜地区纬度较高,今天划分朝鲜和韩国边境的大名鼎鼎的三八线,便是北纬三十八度线。

这里冬季平均气温都在零下20度以下,最严寒时,其气温直逼零下五十度。

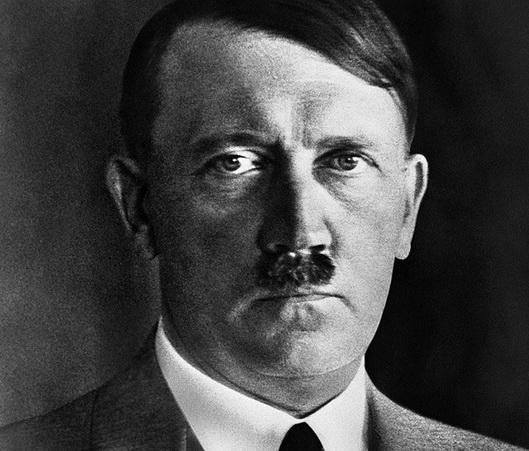

寒冷本就不利于作战。二战中,强如希特勒也在苦寒的俄罗斯折戟沉沙。

希特勒

曾经不可一世的法国皇帝拿破仑,也曾在俄罗斯的极地冰原兵败如山倒。

汽车打不着火、坦克无法发动、枪栓被冻上……都是常见现象。

但寒冷,对缺少棉服的志愿军战士更加不利。

当时新中国刚刚成立。

从1937年日本全面侵华,到1949年解放战争全面胜利,连续不断的战争打了十二年,国家各项生产趋于停滞,棉服等军需储备严重不足。

而第九兵团首当其冲,不仅棉服不足,全军大多数将士还来自于气候温暖湿润的南方。

中国疆域广阔,包罗万象,高纬度是千里冰封、万里雪飘的北国风光,而低纬度一带则常年四季如春。

大多数南方地区,冬天零下超过二十度都恨不得百年难遇,更别提朝鲜零下四十多度的低温了。

本来,在毛主席的计划中,他原打算让第九兵团南下收复台湾。

但抗美援朝战争爆发的太为仓促,老美的攻势十分犀利,打的朝鲜人民军节节败退,退无可退,再退就要退到鸭绿江边了。

没得办法,前线争分夺秒,战机稍纵即逝,实在是挤不出赶制棉衣棉服的时间,等这边棉衣棉裤做好了,那边朝鲜都没了。

都是革命一块砖,哪里需要往哪搬,第九兵团肩负着使命,就这样急匆匆地从福建开赴鸭绿江边。

在整个志愿军的入朝编制中,第九兵团毫无疑问是时间最仓促、准备最不充分的队伍。

他们根本来不及做战前调整,衣服打底还是在福建那一身儿……

可虽说第九兵团是行色匆匆、一路急行军来的,但他们在此战场上的表现可不是赶鸭子上架,反而亮点颇多、可圈可点。

作为曾经新四军、华野、三野的王牌主力,他们在异国他乡打出了中国军人的气势。

虽然在此后的数个月里,每天都有战士在极端寒冷的天气中冻死。

还有很多年纪轻轻的小伙子,他们从朝鲜战场归来时,虽然命还在,但耳朵、手指、脚趾已经被冻掉了……

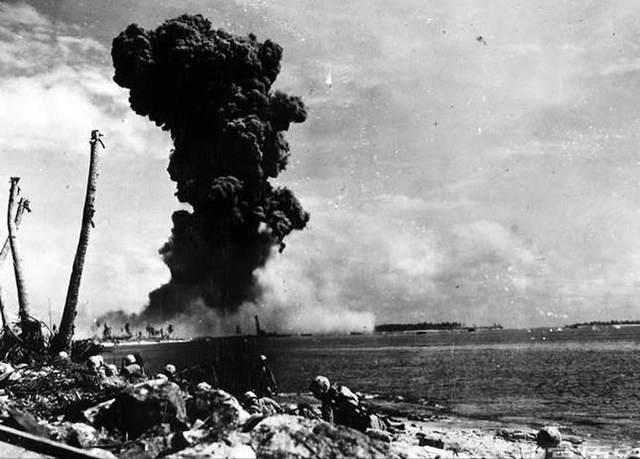

除了长津湖战役,在一次渡河登陆作战中,美国人形如鬼魅的飞机时隐时现,向第九兵团二十军的将士们投下了数颗收割性命的炮弹。

待一阵阵浓烟散去后,现场不仅有战友尸体被烧焦的味道,还弥漫着深入骨髓的绝望,只见通向河对岸唯一的一条桥梁被炸弹炸塌了。

而不仅桥塌了,已经结冰的河面也因为炮弹的轰炸成为了碎冰。

在这种情况下,志愿军儿郎要渡河作战已经无桥可用,凝固的冰面也全部破碎。

等冰面再冻结实,那前线与火力汹涌的美军贴身肉搏的战友们,早被吃干抹净了。

此时此刻,就在年轻的战士们面面相觑,不知如何是好时,一些参加过长征的红军老兵站了出来,他们一言不发,噗通噗通地跳下了河。

而年轻的新兵见到此情此景,二话不说,毫不犹豫的效仿老兵们也跳了下去……

是的,我工农红军从创立以来,头可断、血可流、爬高山、过草地。

蒋介石三番五次地围剿都没难倒我们,那两万五千里长征说走也走过来了,日本人的枪林弹雨我们也闯过来了、蒋介石的整编美械师我们也打过了……区区一条小河算得了什么?

在冰冷刺骨的水中泅渡,身边尽是冰块,很多南方的战士不知道,皮肤沾到冰块上就会被黏住,被黏掉了大块皮肤,河面渐渐漂浮着血沫儿。

很多战士下去了就没上来,而上来的继续顶着零下二三十度的低温,嗷嗷叫的往前线冲,想着去打美国人,这就是中国志愿军,这就是中国军人!

实事求是、无双智将

在长津湖战役中,那辆被缴获的运输车,贡献给了我军三千条羊毛毯,但彼时的志愿军战士却有2万多人,到底该如何分配这些毛毯成了难题。

而时任第九兵团第二十军第八十九师政委的王直,却毫不犹豫的命令战士们,把这些毯子全部剪碎,然后做成简单的耳罩、手套。

实事求是,这三千多条羊毛毯是美国部队实际情况的真实体现,但却并不适用于我军。

在朝鲜战场,我军一般以夜袭战、坑道战、游击战、围歼战为主,需要保持高机动性。

而美军则采取大兵团集团军性质的推进蚕食,每到一个地方,就恨不得把这里当做自己日后的家,常驻不走了。

他们不仅搞来了很多重火力,也搞来了很多用于日常享受的生活用品。

比如,美军第10军军长阿尔蒙德,搞了一辆功能五花八门的多功能露营车。

这个车带卫生间、淋浴室、还有二十四小时不间断的热水供应,从享受生活的角度看,完全称得上奢侈,功能不输于今天的房车,但这什么都能干的车,唯独打不了仗。

而王直一旦把这三千套羊毛毯发下去,就会造成和美军一样的后果。

毯子只能睡觉用,白天套身上,还打不打仗?而不套身上,放在哪里?背着毛毯向美军冲锋吗?

除此之外,这些毛毯还造成了另一个问题,不算整个第九兵团,单单一个八十九师就有两万多名战士,区区三千多条羊毛毯,给谁不给谁呢?

中国人自古有句老话,不患寡而患不均,这毛毯怎么分,就成了天大的麻烦事儿。

如果论功行赏,全军将士都有功。

如果按需分配,全军将士都需要,至于什么按闹分配,按亲疏远近分配,那是蒋介石才能干出来的事儿。

既然如此,为了不让这批战士们都眼巴巴盯着、盼着的毛毯成为烫手山芋,那还不如全部剪碎。

做成耳罩、手套,这样不仅能保证人手一副,还能有所剩余供给兄弟部队。

而这招也果然见效,原来,人一旦长期处于室外零下几十度的低温,那些外露的器官,比如耳朵,手指等,往往会最先被冻伤。

而这些部位一旦冻伤,那整个人要面对的就是户外失温,寒颤、心肺功能衰竭等情况,马上就会接踵而至。

在今天这个歌舞承平,欢声笑语的和平时代,我们的九零后、零零后无比幸福。

生活在新中国强势崛起的历史时期。

而老一代用生命铸就的辉煌、用意志战胜的苦难,将化为无比珍贵的精神食粮,给下一代人继往开来,勇敢前行的勇气。

冰雕连英魂不灭。

他们跨越了生死,在时间长河的对岸,眼含热泪,无比赤诚鼓励我们再接再厉,一鼓作气,直至实现中华民族的伟大复兴。