阅读此文前,麻烦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论与分享,又给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!

1934年5月,蒋介石为督促国民党军对红军的“围剿”,特意从南京飞到了江西。

一日,蒋介石在部下的陪同下游玩庐山,此时的红军在王明的错误路线指挥下遭到了不小的失败,蒋介石心情大好,与部下们畅快地聊起了天。

闲聊间,一名叫刘建绪的国民党军上将突然说了一句大不敬的话。

他问蒋介石:“委座,您觉得,百年之后,谁能够取代您呢?

也许是对红军难得的一次胜利而感到高兴,此时的蒋介石并不在意属下的僭越。

他认真想了想,说道:“能够取代我的,毛主席算一个,不过他马上就要被我给击溃,还有一个,但早在几年前就被我给枪毙了。”

毛主席雄才伟略,在蒋介石的心中有如此高度的评价再合理不过。

但蒋介石口中的另一个能够取代他的人,那个已经被他枪毙的人,究竟是谁呢?

庐山论英雄

《论语》曰:仁者乐山。

或是为了附庸风雅,或是真的钟情山水,在蒋介石的一生中,有无数次政治事件都是与山有关。

1937年7月17日,蒋介石正式在庐山发表了《最后关头》之演说,宣告了我抗日军民对日同仇敌忾,誓死保卫国家领土主权的决心。

事实上,这不是蒋介石第一次登临庐山。

早在1926年十二月,蒋介石就在庐山山顶俯瞰过江西的秀丽景光。

彼时的蒋介石意气风发,革命军打的北洋军阀溃不成军、四散而逃,帝国主义实力也暗中接触蒋介石,表示可以助他登上高位。

晚年,蒋介石曾对人说起过,正是站在庐山之上,他才下定了逐鹿天下的决心。

饶是团花锦簇,败退到台湾之际还不忘巧言粉饰,与其言逐鹿天下,倒不如说是背叛革命。

然而不论蒋介石当时心中究竟是如何所想,庐山,这个有着“匡庐奇秀甲天下”美誉的名山,在我国近代史上实在是留下了浓墨重彩的一笔。

1934年5月初,随着顾祝同的战报不断地送到蒋介石的官邸,蒋介石的心情也逐渐愉悦起来。

国民党军的第五次“围剿”出动了约有100万的强大兵力,而共产党方面此时却因博古、李德等人的“左”倾错误路线而致正面战场上的红军损失惨重。

随后,也许是觉得此次能够一举消灭红军,蒋介石再一次乘坐专机来到了庐山。

他早在1926年第一次来到庐山之后,就钟情上了这里的山山水水。

一日清晨,蒋介石带着部下在庐山散步。

闲谈间,下属刘建绪突然问起蒋介石:“委座,您觉得百年之后,谁能够取代您的地位呢?”

刘建绪是国民党陆军上将,在几次“围剿”期间都是争做先锋,手上沾满了我红军战士的鲜血,也因此极受蒋介石的信赖。

虽然刘建绪的话有些冒犯,但蒋介石并没有生气,反而认真思考了他的问题。

片刻后,蒋介石说:“若是说能够取代我的人,眼下正在节节败退的‘赤匪’毛主席就算一个。当年他担任我国民党宣传部长,受到了先总理和汪精卫的器重,本有意提拔,但他最后还是选择了共党。除了他之外,本党内还有一个,但是,现在也无从说起了。”

刘建绪听后,又追问道:“委座,请恕卑职愚昧,为何您要讲无从说起呢?”

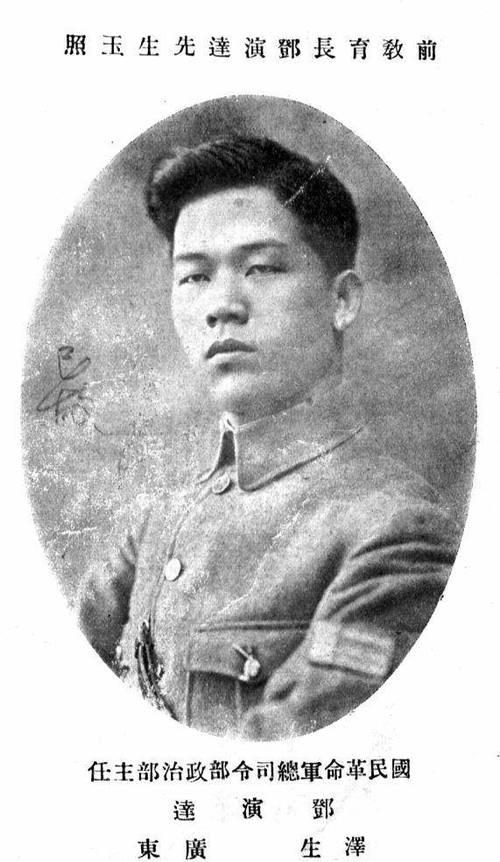

蒋介石回答:“因为,这个人叫邓演达,早在民国二十年(1931年)就被我给处死了。”

听到邓演达的名字,蒋介石身边的几个高级军官都是神色一异,不过很快又恢复了正常。

刘建绪倒是没有避讳,他哦的一声,思绪飞扬,仿佛又回到了当年在学校刻苦学习,闻鸡起舞的日子。

刘建绪对邓演达这个名字并不陌生,事实上,刘建绪和邓演达还有着多年的交情。

他俩都是保定军校的学生,刘建绪比邓演达大上两届,虽然资格较老,但当年在军校里,邓演达这个名字可谓是星光熠熠。

连刘建绪这个学长都不得不承认,邓演达确实是个难得的奇才。

那么,这个邓演达是谁,能让蒋介石都觉得是可以取代自己的人?

究竟是因为什么原因,又让他遭到了蒋介石的残酷迫害呢?

铁血丹心

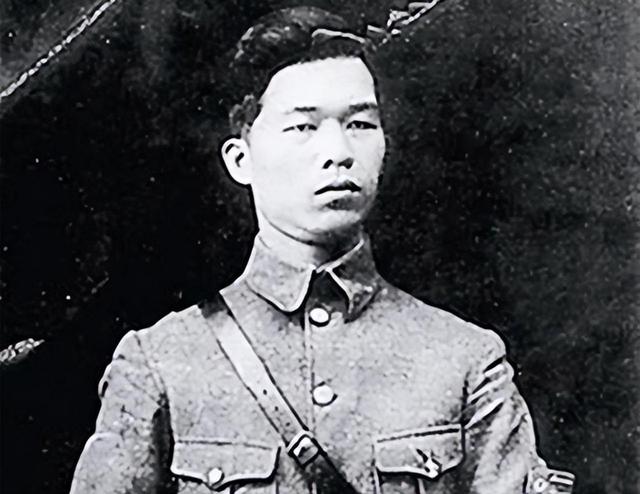

邓演达,1895年出生在广东省惠阳县的一个农民家庭。

1895年的广东省,正是革命思想蔓延的年代,年幼的邓演达曾经因地主的迫害,被同盟会创始人之一的姚雨平所救。

后来,邓演达就一直跟随姚雨平参加革命活动。因为是小孩子,难以引起清兵的注意,邓演达就作为交通员,负责为广东一带的革命党人传递文件材料。

1911年,年仅16岁的邓演达加入同盟会。次年,邓演达在姚雨平的支持下,考入了武昌陆军预备学校,并以优异的成绩毕业,毕业后进入了保定军校继续深造。

邓演达从保定军校毕业后,因为受到粤军司令部参谋何子渊的赏识,何子渊将他引荐给了孙中山,并称他为未来中国革命的一员虎将。

此时辛亥革命的胜利果实已经被北洋军阀窃取,袁世凯政府倒行逆施,妄图恢复帝制,孙中山正在广州筹建军政府,以期北伐。

孙中山第一次见到25岁的邓演达,就觉得此人身姿挺拔、眼神坚毅、见解独到,有明火淬星之姿。

邓演达亦是高度赞成孙中山的革命主张,自此以后,邓演达就成了孙中山先生的坚定的追随者,且始终没有改变其革命信仰。

除此之外,邓演达还创造性地发展了孙中山的思想,连后来毛主席都评价邓演达,称其“以身殉志,不亦伟乎”。

1922年,孙中山的坚定追随者,邓演达的上级,革命军第一师师长邓仲元遭到北洋政府的暗杀。

闻听消息后,邓演达十分痛心,并立下血誓,要替邓师长将未竟的遗志-北伐给完成。

1922年6月,原革命党人陈炯明背叛革命,公开反对孙中山。陈炯明是广州军队里有名的将领,他的背叛使得革命军有分裂的风险。

在此危急时刻,邓演达冒险来到了粤军驻地,策动了许多陈炯明的旧部重新回到革命阵营。

邓演达的这一举动,保留了粤系革命军的骨干中坚力量,并让革命军避免了进一步分裂的风险。

1923年,邓演达在孙中山的授意下率军深入江西,讨伐陈炯明。

在滇军、桂军的配合下,邓演达虽然兵力较少,但充分利用了机动性强的优势。

他集中局部优势兵力,将陈炯明四散的兵锋打得全线溃败,最终将陈炯明的部队围困在东江一带,并联合滇军将其消灭。

陈炯明被打败后,孙中山深刻地意识到了掌握革命军队的重要性。

过去,他一直依赖于地方军阀为革命主体力量,但地方军阀的觉悟和种种限制始终让他们无法联合起来对抗强大的北洋政府。

于是,在1924年,孙中山接受了共产党的主张,成立了联合战线,国共第一次合作就此开启。

为了培养新式的革命军队,孙中山决意开办一个专门培养革命党人的军校,几经筹办,黄埔军校正式成立。

邓演达被任命为军校教育总长,负责新式军队的建设与训练。

邓演达练军,改变了过去军阀严格的上下级观念和效忠体系,他推崇军队民主化建设,主张要使每一位军人都明白自己为何而战。

除了在思想建设上的下功夫,邓演达还十分注重将士们的实际训练,他摒弃了旧式的练兵法,要求一切练兵以实战为先。

在训练之余,邓演达还特别关注官兵们的个人意见,即使是一个普通士兵的意见,邓演达也会仔细聆听。

这种亲和,民主的作风,让邓演达非常受官兵们的爱戴,但邓演达并没有盲目接受官兵们的拥护。

他跟官兵们仔细强调,不要在军队中搞“个人崇拜”,革命军队应该只有一个崇拜的对象,那便是三民主义的革命信仰。

邓演达的练兵卓有成效,他训练出来的革命军队在后来的北伐中大放异彩,贯彻旧式军队体系的北洋军阀根本不是北伐革命军的对手,吴佩孚、孙传芳等过去革命党人的大敌被依次击败。

可以说,邓演达的建军方针,还深刻影响到了后来红军的建立。

英雄无归

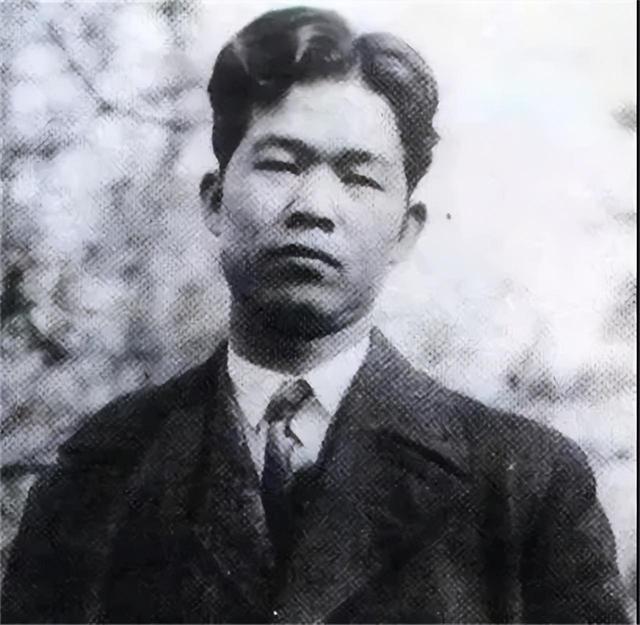

邓演达不仅是在军事上卓有成效,他在对三民主义的发展上也做出了不可磨灭的贡献。

起初的他,是孙中山先生三民主义的坚定追随者,但在革命的实践过程中,邓演达又渐渐产生了自己的看法。

他认为:“三民主义的民权,不仅是要革掉封建政治的命,还要革掉帝国主义的命,如此,方才能政治自主,才可政治民主。”

在有关经济建设上,邓演达后来的看法也跟孙中山稍有不同。

他觉得,具体国情应该具体分析,祖国的现状,无以有基础走欧美之道路。

孙中山提倡走资本主义,邓演达却觉得中国封建经济影响过甚,无法一下跨步到资本主义中去。

对于民权民生的思考,足可见邓演达并非只有赤诚的革命热血,也有在革命过程中逐渐加深对中国国情的认识,对历次革命的反省。

他创造性地发展了三民主义,为三民主义注入了新的活力,可最终,散发着活跃生命力的新三民主义却被蒋介石等国民党右派所抛弃,而邓演达,也惨遭蒋介石毒手。

1927年,蒋介石、汪精卫背叛革命。

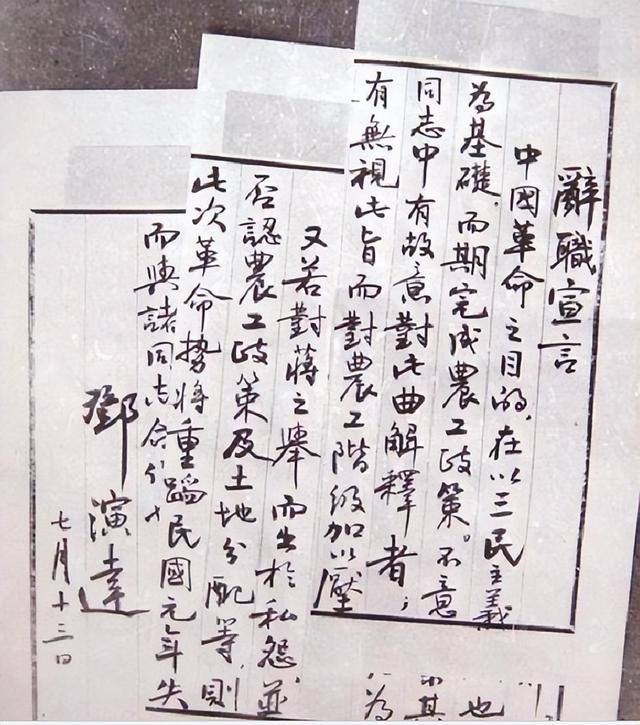

4月15日,邓演达公开批判蒋介石,并宣布开除其党籍。

5月,邓演达联合一批如吴玉章,宋庆龄,苏兆征等国民党左派组成联合委员,起兵讨蒋,邓演达还亲自任讨蒋总指挥。

可惜讨蒋运动在国民党右派和帝国主义势力的联合绞杀下失败了,邓演达躲过重重搜捕,无奈逃往苏联。

1930年,在国外考察了三年的邓演达秘密返回国内。

回国后,他一手创建了中国工农民主党,并发表了多篇文章。

文章凝结了他参加革命的一切感悟,和在各个国家考察得出的感受。

除了建党,发表文章,重振思想外。

军人出身的邓演达并没有忘记掌握武装的重要性,他秘密开办了干部训练班,暗中培养倒蒋力量。

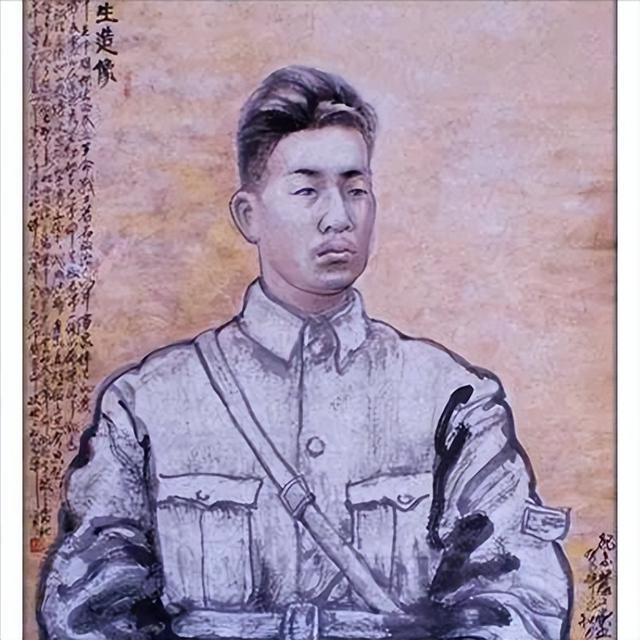

可惜在1931年8月,邓演达的行踪因叛徒的告密被蒋介石掌握,随后在租界被帝国主义势力逮捕。

在抓住邓演达后,蒋介石还多次派人劝解邓演达,称只要他放弃反蒋,甚至还可让他出任国民政府三军总司令。

面对高官厚禄和武力威逼,邓演达没有动摇。

他对前来充当蒋介石说客的蒋伯诚说:“我宁可为中华民族维护正气而死,也不愿为拥护叛徒苟活。”

直到此时,蒋介石已经明白不可能劝降邓演达,但无论是出于舆论影响,还是党内地位,蒋介石都不好直接杀掉邓演达。

思来想去,蒋介石只好将邓演达秘密押解到南京,给软禁了起来。

“九一八事变”之后,面对如山般的舆论压力,蒋介石也有些支撑不住。

他亲自找到邓演达,问他:“你对日军侵华作何感想?”

邓演达虽被软禁,但也知道了蒋介石奉行的不抵抗政策。

他讥讽道:“那是因为你非要打内战,才给了日本人机会,现在内战没打赢,日本人又要打进来了。”

蒋介石听到此话恼羞成怒,一气之下就想杀掉邓演达,因部下死死劝阻,蒋介石才收回命令。

邓演达当年在黄埔军校十分受学生尊敬,国民党内也一直有一批黄埔军校毕业生想要救出邓演达。

可越是如此,蒋介石越觉得芒刺在背,他暗中密谋,一直在找除掉邓演达的机会。

11月29日,蒋介石以更换住处为由,将邓演达运往南京郊外。

路过麒麟门外时,司机借口车子故障,将车停在了路边。

刚刚下车的邓演达还没来得及转过身体,就被一颗子弹射进了心脏位置,享年36岁。

邓演达死后,全国上下人心震动,各路人士纷纷出面批评蒋介石。

宋庆龄更是直接痛骂蒋介石的无耻行径,称他早已使国民党丧失中国革命领导地位,蒋介石非党内之领袖,实乃革命之敌人。

邓演达遇害后,即使是处于被国民党大军“围剿”状态的中国共产党,毛主席、周恩来、朱德等人也是纷纷写文章或挽联悼念邓演达。

新中国成立后,我党也没有忘记邓演达烈士被害的事,周总理还请自指示过公安部长罗瑞卿,详查邓演达遇害一案。

1951年,当初出卖邓演达的叛徒陈敬斋被公安干警抓获。

经审判,陈敬斋为了区区几十万的赏钱,向军统特务供出了邓演达的行踪,陈敬斋认罪之后,当即被人民法院判处死刑。

虽然迟到了20年,但叛徒终于伏法,只可惜当年的英雄,已经无法见到新中国的锦绣河山。